池莉 | 我就是一个独行的人,天性孤独

作家 池莉

作家 池莉

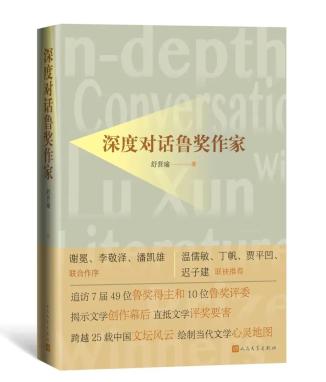

《深度对话鲁奖作家》是《中华读书报》著名记者舒晋瑜追踪采访7届49位鲁奖获得者和10位鲁奖评委的访谈录,受访作家包括邵燕祥、史铁生、冯骥才、韩少功、刘恒、余秋雨、池莉等。全书以“鲁奖”为切入点,从创作与评奖两个角度透视中国作家与文学界,为中国文学的深入研究提供了有力的佐证,呈现了当代文学的心灵地图。以下为本书节选,采访对象是作家池莉 ——

采访手记

“我就是一个独行的人,天性孤独。我一直不入文坛圈子,不拜师不结交,天生就是孤僻性格。”她说,自己天生不善于应酬,也不乐于应酬,热闹中其实是身不由己。

写《来来往往》的池莉,其实喜欢独来独往。

于是,池莉成了会议和社会活动的“请假大王”。搬家,种菜,步行,阅读,写作,听音乐,看影碟,少应酬,躲媒体,远离文坛。这一切用文字表达的时候,只是轻松的罗列,对于盛名之下的池莉,做出这样的决定却需要相当的决绝和勇气。这也许是一个写作者的宿命,找到一个“隐身洞穴”,写作并远行。

“允许我成为舞蹈/成为羽毛/成为最简单的沙砾/成为我”,在诗歌《成为我》中,池莉抒发快乐的自由、飞翔与沉静。她爱上旅游,常常独自背着行囊去陌生的地方,无限接近、了解和理解各阶层人群,阅读、思考,拨开层层迷雾,认识到许多事物的本真。生命与写作共生,这是池莉此生想要的和正在坚持的个人方式。

“一个族群,不管你的文化是多么个性和独特,内核中都应该具有人类共同生命情怀和人类进化以来的普适价值观,如果缺乏,当然无法唤起文学审美。”她说,这也是自己的写作理想。

// 学医的经历对池莉一生的写作以及认识人性与生活本相,影响巨大。

问:您最初的理想是什么?走上文坛的过程顺利吗?

池 莉:

三岁的理想就是写作,三十岁的理想还是写作,一辈子就这么一个理想。我希望自己通过写作,变成最接近天使的物质。

我生活中条条道都不顺,唯有写作除外。写作特别顺:自学医开始发表作品,至今无一字退稿无一篇压稿,永远都在被约稿被催稿,几乎所有中短篇都是头题发表并纷纷获得转载,长篇小说发行量可以达到二十万册以上,六十多项文学奖都给了我不小的惊喜,一部小说《生活秀》的虚构无意中创造了一个全国性的“鸭颈”食品产业,让许多人致富或者有饭吃,这是获多少奖都比不上的欢喜欣慰。像我这样一个性格孤僻、不善社交的人,我觉得冥冥之中确有神佑。

问:三十多年的文学创作,您走过了怎样一条心路历程?

池 莉:

以前还真没有梳理过,出版《池莉经典文集》时有过一个简单梳理:大约有三个时期。第一时期:二十八岁前后,是青而不涩的时期,充满青春激情,充满成名渴望,满目都是现实生活的真相,并努力撕裂宏大话语启用新的真实细致的文字进行写作。第二个时期:三十岁到四十五岁前后,是熟而不透的时期,不断怀疑、猜测、颠覆、学习、重构,对自己、对生活、对社会、对历史、对世界。第三个时期:四十五岁至今,是透而不达的时期,在四十五岁那年,我断然确立了一种远离文坛喧嚣的个人生活方式,更多地切入其他各阶层生活,更大地扩展阅读面、阅读量和思考范围,终于获得拨开层层迷雾之感;不过,还远不够通达,还是较真的和激愤的。从《池莉经典文集》可以清楚地看到这条脉络。

问:为什么会有从医到从文的转变?根据从医经历,您创作了小说《霍乱之乱》,此后有没有相关的作品?这段经历对您的创作有何影响吗?

池 莉:

我自幼热爱方块字,十九岁时的学医是被动选择。当年我们知青最热门的是回城当工人,我是“黑五类”子女,热门轮不到我,一般普通专科学校的招生就轮到我了。我母亲和外祖父都行医,从医对于我来说就是很熟悉很自然的选择。但是学习三年又工作三年以后,形势改变,作家这个职业又恢复了,我自幼的理想重新燃烧,因此弃医从文,再次报考武汉大学中文系汉语言文学专业,为当作家做准备了。

我以为医学与文学有着非同寻常的血缘关系。我十分庆幸自己在成为专业作家之前能够学医。除了《霍乱之乱》,我其实还有不止一部作品与从医有关,只是没有选入《池莉经典文集》而已。学医这段经历对我一生的写作以及认识人性与生活本相,影响巨大到难以估量。 《深度对话鲁奖作家》 舒晋瑜著

《深度对话鲁奖作家》 舒晋瑜著

// 在池莉的诸多作品中,《所以》并没有得到文学界足够的重视。我却在《所以》中读出太多的忧伤、悲凉和不屈的抗争。

问:读过您若干作品,觉着《所以》写得别有味道。似乎我成了主人公叶紫,跟着她一起开心,一起刻薄,一起掉眼泪。善良单纯的叶紫在这样一个复杂多变的社会,如何健康地不被伤害地生存下去?这不仅仅是她母亲所担忧的,也是每一个读者所牵挂的。

池 莉:

我不仅仅担忧《所以》中的叶紫。面对我们的历史和现状,我为中国女性深深担忧。中国女性总是这么单纯和轻信,总是这么感性和认真,太容易受到伤害了。

问:所幸叶紫始终还是乐观向上的,她一再地受欺骗、受打击,可她充满自信、不服输、不服老,坚持要为儿子营造一个阳光的世界,可是为什么却在这个世界找不到真爱?

池 莉:

女性永远都在寻找真爱,而真爱实在过于稀少,这是生活本身存在的沉重主题。这个主题的永恒性与无解性,注定了它的辛酸和凄美。文学正是这种辛酸与凄美的不断吟唱,我喜欢这种吟唱。

问:您写的是寻常百姓的凡俗生活,但是却隐含着大悲悯。您如何看待不同时代的女性?

池 莉:

今天的女性,还就是《所以》里头的叶紫。我的《所以》,写的是整个时代女性。中国女性从1949年以后至今,都是单纯和轻信的、感性和认真的、太容易受伤的。并且这种特质形成得更早,几乎可以说中国社会发展史就是一部女性被轻蔑史。

问:在语言处理上,虽然有很多注释,但没有感到障碍,相反正是这些括号,及时准确地体现出叶紫的所思所想,更丰满了叶紫的人物形象。这种写法不同于您以往的作品,是有意这样处理吗?

池 莉:

你阅读了括号,我很高兴。在这部小说里,我最大胆的创意和实践就是启用符号。我把括号的意义扩大了,它已经不仅是注释,而是心理旁白,是感情冲动,是无法说出口的语言和行动,是记忆的瞬间点燃,是意识的超时空对流,是冒犯,是发泄。

过去,我最不喜欢阅读当中遇到括号。这一次把括号当作文字使用,我几乎都爱上了符号。自己都特别爱读,一读括号,人物就特活,仿佛就站在眼前了,符号完全可以是文字。我当然是有意这么处理的,事实上现在的信息很多都是用符号传递的。我这么使用之后,小说里平面叙述的字数,有效地减少了一半。当然,减少字数也许减少了稿费收入,也许减少了被人认为是史诗性大部头的可能性,但我不在乎这些。 问:作品中反映出的各种问题,奶粉问题、二奶问题、噪音问题、重复建设问题、网恋问题、网络时代带来的家庭矛盾甚至敲诈勒索等若干问题,是否为您一向关注的问题?

问:作品中反映出的各种问题,奶粉问题、二奶问题、噪音问题、重复建设问题、网恋问题、网络时代带来的家庭矛盾甚至敲诈勒索等若干问题,是否为您一向关注的问题?

池 莉:

我用《所以》作为眼睛,缓缓扫视四十年的社会生活状态,甚至比四十年更长的历史,比如中国的公私合营时期。我个人洞悉这部历史,现在已经没有多少困扰。但许多人还是困扰的,还有许多人是无知的,尤其是更年轻的人。《所以》表现的是大多数人的困扰。

问:《所以》不仅反映了时代变迁,而且还表现了若干角色不同的女性缩影,每个读者大概都能从中或多或少地找到自己的影子。题为《所以》,想知道您为什么将作品主题归结于这两个字?

池 莉:

小说中若干女性的影子当然是读者的影子。时代给予我们的东西太芜杂、太混乱、太虚浮了。中国城市的飞快发展,在带来了丰厚物质和泡沫信息的同时,也带走了许多优美隽永的东西,这是令人非常忧伤的。有这样一些“因为”的存在,于是就发生了“所以”。“所以”是一种果不其然,“所以”是一种万般无奈。

// 诗和远方是池莉的最爱,但她的选择与世外桃源无关。

问:《生活秀》等作品被改编成各种影视剧,最火的时候,您的生活发生了怎样的变化?

池 莉:

《生活秀》的确给我带来了巨大的热闹:头题发表,头题转载,频频获奖,评论不断;改编电影,电影获得多项国际电影节大奖;改编电视剧,电视剧收视率不俗;又“人艺”改编话剧,又京剧团改编京剧;还有吉庆街迅速崛起一个鸭脖子食品产业,一时间全中国到处都是武汉原味鸭颈:久久、精武、来双扬,都是我小说取的名字。那两年,我成为空中飞人,到处出差,飞来飞去地签约、领奖、受访、讲座、饭局,许多其他行业也纷纷找上门来,五花八门的邀约不断。但是,我天生就不善于应酬,也不乐于应酬,热闹中我是身不由己,其实一直知道这些都是身外之物,更一直都懊恼自己个人的时间完全被占,静心写作也被破坏。忽然有一天,我觉得好累好累,就不管三七二十一地大睡一次懒觉,醒来之后,异常清醒地认识到:热闹中的我已经忙碌焦躁得狼狈不堪了!够了!我应该懂得选择生活方式了!于是很快我决定:搬家,种菜,步行,阅读,写作,听音乐,看影碟,少应酬,躲媒体,远离文坛,同时尽力扩展对文坛之外丰富世界的了解与感知,无限接近、了解和理解各阶层人群,再用我的文字,慢慢写出来。我要成为一个健康洁净、从容精致的人,成为一个有能力感受与领悟世界上所有美好事物的人,成为一个善于思考、善于客观、善于理性与善于感性的人。至于是否能够做到,能够做到多少,那都没有关系,关键的是:我必须开始做。

我觉得我的选择与世外桃源无关,我以为我这才是真正地入世了,在大社会的背景下,文坛圈子才有多大?

问:有几年,听说您“隐居”起来了?为什么?

池 莉:

我没有隐居。隐居只是一个传说。只是天生性格好静不好动,加上对小说带来的热闹也烦了,出去得就少了,回归本性了,传说就出来了,如此而已吧。

大约十年前开始,我首先拒绝了电视,任何节目都不参加。慢慢又不再参加文学笔会,改成自己去旅行,收获很大。再后来,我又开始种地(蔬菜),十分喜欢这种体力劳动,于是集体活动就很少出现我的身影了。对于经历过的热闹,我都不是很喜欢。这大概就是我“隐居”的原因吧。

问:您觉得自己是一个怎样的人?

池 莉:我是一个比较孤僻冷傲的人。尽管本事不大,脾气却不够随和。如果真的性格即命运,我对自己的孤僻命运有着充分的心理准备。

// 如果说她的文字中有一股血脉流淌,那便是长江或者无数湖泽。

问:《心比身先老》获得第一届鲁迅文学奖,您是在什么情况下创作出来的?

池 莉:去过西藏了,就写出来了。在西藏一路都特别想写,灵感就像秃鹫,时不时朝我俯冲下来,那感觉很妙。

问:您知道自己的作品参评吗?当时的评选过程后来有人向您透露吗?是否评委的意见比较一致?

池 莉:不知道。关于评奖一概无知。是揭晓之后突然接到电话通知的。真是又惊又喜,那个开心啊!

问:您去领奖了吗?有无获奖感言?还记得当年的领奖情况吗?

池 莉:去领奖了,在北京,人民大会堂颁奖。那时候还不时兴什么获奖感言,好像是有获奖代表发言吧。我印象深刻的是:作品的责编也有荣誉奖的,可是我的责编刚刚不幸去世,一听念他名字,我眼泪就禁不住冒出来,我在那里使劲忍住泪水。

问:今天您怎么看待自己当年的作品?

池 莉:我能够不喜欢自己作品吗?就两个字:喜欢!

问:一直在写武汉,您如何看待这座城市和自己作品的关系?您觉得自己创作的作品,内在流淌的“精神血脉”是什么?

池 莉:

我已经在散文里说过,我与武汉的关系,是狗与狗窝的关系:也许我经常跑出去,无论跑多远,我都要回来;回来嗅嗅,是无比熟悉的气味,在窝里扒拉扒拉,很快就香甜入睡,连睡梦都充满写作激情。

如果说我的文字中有一股血脉流淌,我以为那只能是长江或者无数湖泽。

// “对我来说,生活就是一棵大树,人类是小虫,在奋力地生活,奋力地爬行。能够在这棵大树上生活和爬行是一件幸福的事情。”2019年,池莉出版长篇小说《大树小虫》。

问:小说里的所有人,都有各自不同的苦恼和困惑。在这个时代洪流中,他们貌似成功人士,可也有各自的精神困境。每个家庭都有暗礁,每段婚姻都有波折。看完不禁让人思考,当代人的精神困境,真的是到了无法解决的境地吗?

池 莉:

正如你所说:在读完《大树小虫》后不禁让人思考——这一点非常可贵!能够激起读者思考,是我写《大树小虫》的痴心妄想之一,同时我也认为这是好小说的质地之一。至于当代人的精神困境是否到了无法解决的境地,则不是《大树小虫》所考虑的。

问:您在写作中触及了当下社会的种种弊端,小说对于传统伦理、道德底线、自我价值缺失等问题都有剖析,而且包含了丰富的知识和信息。比如俞思语、钟鑫涛的婚姻看上去是幸福的,但是他们在环境污染等一系列社会问题的影响下,即使政策放开了,却无法如愿生二胎。这其实是当下很普遍的一个问题。这种关注现实、和现实保持密切的紧张对抗的关系,也恰恰是您几十年的写作中一以贯之的。但是这又是中国作家普遍面临的难题,所以很多人选择写历史、写散文。在现实主义题材的书写中,您觉得有难度吗?如果有,是哪些方面?

池 莉:

我以为写现实的难度最大。社会高速发展着,社会关系高度混乱着,社会知识越来越丰富的同时也越来越充满伪知识。作家得进入沼泽,再趟出沼泽,定睛回眸细思量,才能够进行文学写作。否则细节就会大量露馅,情节就会与新闻故事雷同,很容易变成无效写作。

问:小说中的女人,甚至不同家庭的三代女人都有为了爱情的勇敢表现,跳楼者有,离家出走者有,未婚先孕者有,但是她们最终发现,爱情是很难维持一生的。婚姻最后只留下了形式。对于爱情,您是怎么看的?

池 莉:

早年我就写过小说,书名是《不谈爱情》。这个否定性书名其实就已经是我对爱情的看法。爱情肯定是生物体内的一种化学物质。化学物质肯定是逃不出衰变过程的。爱情是化学,而婚姻是物理。婚姻是一种生活结构,本质上就没有可统一性。只是说,当年我还不那么残忍,不忍心残忍,有时候会笔下留情,赞美赞美爱情,安慰安慰女性读者,因为女性往往甘当爱情守望者。但是,写到《大树小虫》了,也到了写真相的年纪了。

问:可否谈谈您在整体写作上的构思?小说的结构看上去并未保持前后一致,是您有意为之?第一章的结构以人名命名,算不上是新鲜的形式。让我好奇的是在第二章的线性描写中,写主人公从备孕到最终失败的经历,题目如此重复,您觉得是一种有益的尝试吗?

池 莉:

《大树小虫》的结构,我当然是刻意的。一般四十万字以上的长篇,弱点往往就是后半部分中气不足,篇幅上会产生累赘感。读者明明都知道什么结局了,作家还在故弄玄虚搞文学描写、风景描写、揣着明白装糊涂的人物心理描写。我决定避开这个弯道。我的《大树小虫》后半部分,开始线性奔跑,仿佛高速列车。紧张、意外,由大量动态细节构成明快又悬疑的心理节奏,最后结局出乎意料:生殖焦虑。人类最严重的焦虑,在结局的时刻突显出来,小说到此戛然而止。

至于这样写长篇,是否是有益的尝试,我想意义更在于尝试本身,至少我的体会是这样。

问:小说看完,觉得写得太真实了,看似一些不能理解的行为,其实在生活中也普遍存在。总觉得您在这部作品中有太多对于现实社会的思考,一时竟无法整理清楚。多年来您深居简出,这些素材是如何得来的?

池 莉:

我的所谓“深居简出”,大约是对文学界而言吧。对于现实社会的思考与写作素材的获得,我其实就像薅羊毛那样,一直在勤奋地深入地薅。关于《大树小虫》的笔记,我都写了七八本。

问:十年间,您有不少作品发表,但是长篇是首次,提笔四十万字,写作的过程顺利吗?多年来您的写作状态经过调整,又有随笔和诗歌练手,是否写作的感觉和十年前已大有不同?

池 莉:

十年来,我的确在不停地写。除了小说,更用诗歌、散文进行写作感觉的探索和深度触碰。探索和触碰的感觉是越来越难写了。《大树小虫》修改了N遍,花了好些年功夫。这是我此前写小说从来没有的事情。

问:对作家,尤其是成名的大作家而言,如何在既有的创作成绩上,获得对自我的超越是一个最为重要的问题。您是如何突破已有的成绩,获得自我的超越和心灵的提升的?是否有一个源源不断的精神源头?

池 莉:

对文学真正的热爱,对人世真正的爱惜,对自己真正的珍视——一旦这三种理智与情感兼具,你就会发现自己格外清醒,这就是高贵灵魂的源头。